Pneus L’étiquetage va enfin évoluer

En vigueur depuis 2012, l’étiquetage des pneumatiques devrait évoluer à partir de mai 2021 pour être plus précis et prendre en compte plus de critères. Il aura donc fallu 9 ans pour aboutir à ce changement bienvenu.

Obligatoire depuis 2012, l’étiquetage des pneumatiques manquait de pertinence faute d’un nombre suffisant de critères pris en compte. Les instances européennes ont trouvé un accord de principe afin d’imposer une modification de cet étiquetage, qui permettra un choix plus éclairé du consommateur et qui devrait également permettre de réduire la consommation, selon la Commission européenne : « Les nouvelles règles adoptées améliorent et renforcent l’étiquetage des pneumatiques de l’UE, permettant ainsi aux consommateurs européens de mieux choisir et de réaliser des économies d’énergie équivalent au retrait de la circulation de quatre millions de voitures dans l’UE chaque année. »

Imposée en 2021 ?

L’entrée en vigueur de cette nouvelle étiquette est attendue au 1er mai 2021. Plus précise et plus lisible (l’apposition d’un QR code est envisagée), elle devrait comporter, en plus des informations actuelles, des informations sur les performances sur sol enneigé et verglacé. Dans un second temps, ce seraient des données sur la durabilité (kilométrage) et la résistance à l’abrasion qui devraient apparaître. La mesure de l’abrasion a pour vocation une meilleure maîtrise des particules de caoutchouc libérées par les pneus lors du roulage : « Une autre préoccupation importante par rapport à l’environnement », indique la Commission.

À noter que cette mesure ne s’appliquerait plus uniquement aux véhicules particuliers et utilitaires légers (pneumatiques de classes C1 et C2), mais aussi aux utilitaires lourds (classe C3). Selon les estimations, 10 millions de tonnes d’émissions de CO2 pourraient être économisées.

Lire aussi

Yves Martin

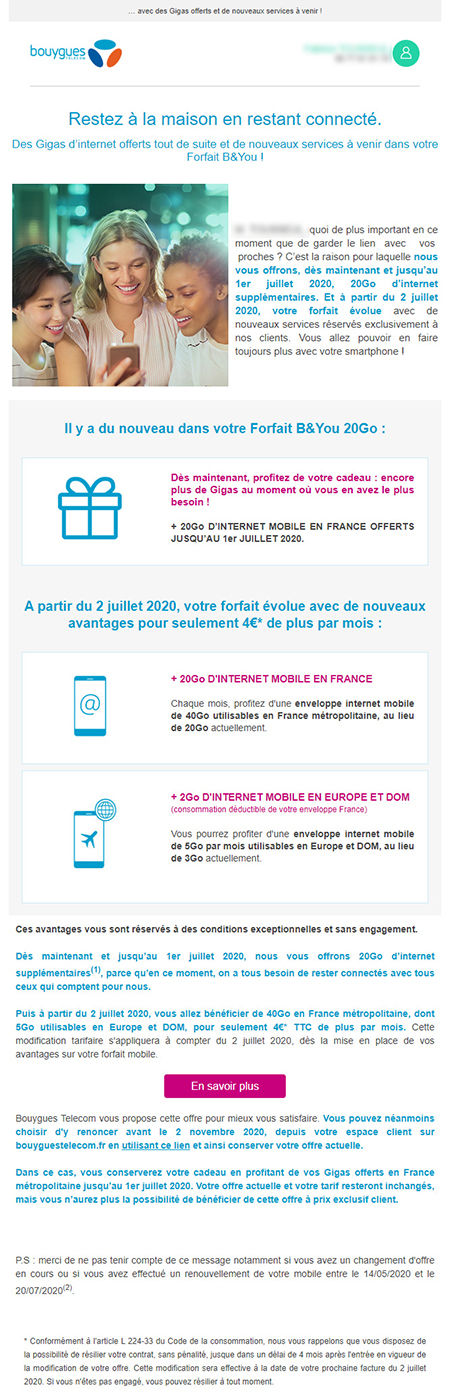

Forfait B&You 20 Go Augmentation surprise de 80 % !

Bouygues Télécom vient d’annoncer à certains de ses abonnés que leur forfait B&You 20 Go à 4,99 €/mois passerait bientôt à 8,99 €/mois, soit une augmentation de 80 % ! S’il leur laisse la possibilité de refuser cette hausse de tarif, Bouygues a tout fait pour qu’un maximum d’abonnés finissent par l’accepter.

Imposer des augmentations de tarif sous couvert de soi-disant évolutions du forfait, on connaît. Depuis plusieurs années, tous les grands opérateurs ont recours à cette pratique. La dernière fois, c’était en décembre avec Free et SFR. À peine quelques mois plus tard, Bouygues Télécom remet ça. Cette fois, ce sont les titulaires du forfait B&You 20 Go à 4,99 € par mois qui sont visés. Et pour faire basculer un maximum d’abonnés, l’opérateur n’y est pas allé de main morte.

Pourtant, les premières lignes du message qu’il a envoyé en début de semaine aux abonnés concernés se veulent plutôt anodines : « Il y a du changement dans votre forfait B&You… avec des gigas offerts et de nouveaux services à venir. » La suite non plus n’augure rien d’inquiétant : « Quoi de plus important en ce moment que de garder le lien avec vos proches ? C’est la raison pour laquelle nous vous offrons, dès maintenant et jusqu’au 1er juillet 2020, 20 Go d’Internet supplémentaires. » En poursuivant la lecture, les abonnés découvrent qu’à partir du 2 juillet 2020, le forfait aller intégrer « de nouveaux services réservés exclusivement [aux clients Bouygues] », en l’occurrence 20 Go supplémentaires de data par mois.

Sauf que si les 20 Go promis avant le 1er juillet sont bel et bien offerts, les 20 Go mensuels prévus ensuite sont, eux, payants. Et pas qu’un peu. Alors qu’en général, les hausses de tarif se limitent à 2 ou 3 €, cette fois, elle atteint 4 € par mois, soit une augmentation de 80 % du prix du forfait !

La bonne nouvelle, c’est que les abonnés qui le souhaitent peuvent refuser cette modification en se rendant dans leur espace client. Cette possibilité est mentionnée à la toute fin du message. Mais sans action de leur part avant le 2 novembre, la hausse sera considérée comme définitivement acquise et ils ne pourront plus revenir en arrière.

Un procédé redoutablement efficace

Bien sûr, le fait d’évoquer dans un même message des gigas offerts et des gigas payants ne doit rien au hasard. Bouygues espère ainsi créer dans l’esprit de ses abonnés une confusion qui pourrait amener les moins attentifs d’entre eux à ne pas lire le message jusqu’au bout, et ainsi à ne pas demander le maintien de leur offre actuelle. Qui plus est, en offrant généreusement 20 gigas avant de changer de tarif, Bouygues Télécom espère bien générer de l’envie et du besoin chez une partie de ses clients et ainsi les pousser à accepter plus facilement la hausse de prix. C’est d’autant plus malin que ce genre de pratique, s’il peut sembler injuste, n’est pas illégal. En effet, l’article L. 224-33 du code de la consommation prévoit que les opérateurs télécoms ont le droit de modifier leurs tarifs quand bon leur semble à condition de prévenir leurs clients et de leur laisser la possibilité soit de refuser l’offre, comme c’est le cas ici, soit de résilier leur abonnement sans frais pendant les 4 mois suivant le changement d’offre. La plupart des forfaits mobiles étant désormais sans engagement, le risque est limité. Surtout quand les concurrents appliquent les mêmes méthodes.

Le message reçu par un abonné à Bouygues Télécom

Cyril Brosset

Démarchage téléphonique Ne laissez pas vos données personnelles dans la nature

Des contrôles effectués par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ont montré comment des sociétés aspiraient les données personnelles que les internautes mettaient sur Internet et les utilisaient pour effectuer du démarchage en toute illégalité.

Publier son numéro de téléphone dans une petite annonce en ligne, dans un commentaire Facebook ou sur son profil Linkedin peut paraître anodin. Pourtant, le risque est grand que celui-ci soit récupéré par des sociétés peu scrupuleuses et utilisé pour vous démarcher. En contrôlant l’année dernière une dizaine d’entreprises, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a découvert qu’une bonne partie d’entre elles utilisait des solutions leur permettant d’aspirer des données personnelles présentes sur les annuaires en ligne, les réseaux sociaux et les sites de petites annonces. Ces données étaient ensuite utilisées pour faire du démarchage.

La Cnil a notamment mis en lumière les pratiques de sociétés spécialisées dans la « pige immobilière » qui revendaient à des agents immobiliers les numéros de téléphone de personnes ayant mis en vente leur logement par le biais de petites annonces. Les agents immobiliers utilisaient ces numéros trouvés sur Internet pour proposer leurs services. La Cnil a aussi pointé du doigt des sociétés d’assurance qui récupéraient sur des annuaires en ligne des numéros de téléphone qu’elles composaient ensuite pour tenter de placer leurs produits.

Un encadrement strict rarement respecté

Si cette pratique n’est pas formellement interdite, elle fait l’objet d’un encadrement sévère. La société est notamment tenue, avant de démarcher une personne par téléphone, de recueillir son consentement. Lorsque le démarchage est réalisé par un téléopérateur, cet accord peut être obtenu au tout début du premier appel. En revanche, s’il est réalisé par le biais de messages électroniques ou d’automates d’appel, il devra obligatoirement être récupéré avant de composer le numéro. Dans tous les cas, le consentement doit être « libre, éclairé et univoque ». En aucun cas, par exemple, il ne peut être obtenu par le biais d’une case précochée ou par défaut (en l’absence de réponse de la personne, par exemple). L’entreprise ne peut pas non plus se prévaloir d’un consentement donné à une autre société ou à l’occasion d’une précédente vague de démarchage sans rapport avec celle-ci.

Qui plus est, le seul consentement ne suffit pas. L’entreprise est aussi censée indiquer à la personne qu’elle souhaite démarcher quelles données personnelles elle a récupéré, où elles l’ont été et à quelle fin, fournir le nom et les coordonnées de son responsable des données personnelles et décrire la démarche à effectuer pour s’opposer à tout démarchage. Toutes ces informations doivent être mises à la connaissance de la personne de manière « concise, compréhensible et aisément accessible », au plus tard au début du premier appel.

Ces précautions sont lourdes, mais nécessaires pour éviter tout harcèlement. Malheureusement, en pratique, la plupart des sociétés s’en exonèrent et n’hésitent pas à utiliser en toute illégalité des données récupérées sur Internet.

Si ses contrôles ont abouti à des mises en demeure et au lancement de plusieurs procédures de sanction, la Cnil a surtout voulu taper du poing sur la table et rappeler les bonnes pratiques. Avant, espérons-le, de sanctionner plus lourdement les contrevenants.

Cyril Brosset

Réparation auto Les assureurs ne jouent pas le jeu de la désinfection

Pour assurer la sécurité sanitaire de tous, les réparateurs auto en activité ont pris des mesures drastiques pour désinfecter les véhicules lors de leurs interventions. Mais les assureurs ne veulent pas prendre entièrement en charge ce coût supplémentaire qui reste donc à la charge des clients.

Grands gagnants du confinement, les assureurs enregistrent des économies record, estimées à plus de 2 milliards d’euros, en raison de la baisse de la sinistralité. Et, s’ils rechignent à rembourser leurs sociétaires, ils traînent également des pieds pour prendre en charge le coût des mesures sanitaires mises en œuvre par les réparateurs.

Après avoir refusé toute indemnisation au début de la crise sanitaire, puis proposé 25 € HT de prise en charge, c’est aujourd’hui un forfait global de 30 € HT qui est alloué aux professionnels. Un montant très largement en deçà de la valeur réelle. Le consommateur devra donc mettre la main à la poche pour boucler la facture. Double peine pour certains car cette somme viendra s’ajouter, le cas échéant, à celle de la franchise.

Une prise en charge insuffisante

Dès le confinement, certains réparateurs ont continué leur activité pour permettre notamment au personnel soignant d’entretenir ou de réparer leur voiture. Ces derniers ont alors mis en place un protocole drastique afin de protéger aussi bien les clients que le personnel : désinfection des clefs de contact, de la voiture (poignées de porte, ouverture du capot moteur, tableau de bord, volant…), mise en place de housses de protection (volant, siège, levier de vitesses, frein de stationnement…). Tout cela devant être réalisé plusieurs fois : pour l’expertise (1) (protection de l’expert et du chef d’atelier), lors de la réception du véhicule qui entre dans l’atelier (protection des salariés), de la livraison du véhicule au client (protection des clients). À cela s’ajoute éventuellement deux autres désinfections en cas de prêt d’un véhicule de courtoisie (protection des clients et des employés). Soit, entre 3 et 5 phases. Un réparateur de Charente-Maritime confie que chaque désinfection devrait être facturée 35 € HT (coût du temps passé et du matériel nécessaire). Soit un total compris entre 105 et 175 € HT. Les clients devront alors payer la différence par rapport aux 30 € pris en charge par les assurances, soit 145 € HT au maximum.

Les assurés payent

Catherine (2), dont le véhicule est passé en carrosserie, regrette que l’expert d’un cabinet de Clermont-Ferrand (63) lui ait signifié avoir « un désaccord sur le montant de la réparation avec le réparateur ». Et celui-ci de poursuivre : « Comme indiqué, je vous laisse faire le point avec le réparateur et nous informons votre compagnie de ce désaccord. Pour information, nous ne validerons pas ce supplément de réparation qui restera donc à votre charge. » La Fédération française des carrossiers-réparateurs (FFC) a écrit début mai à la Fédération française des assurances pour demander une prise en charge plus importante afin de limiter l’impact sur la facture finale. La FFC demande également une harmonisation de cette prise en charge car, aujourd’hui, chaque compagnie y va de sa propre mesure. La réponse se fait encore attendre et les consommateurs n’ont pas fini de payer.

Désinfection parfois gratuite pour l’entretien

Lorsqu’il s’agit d’une intervention hors assurance (entretien courant, opération de maintenance…), les réparateurs ne facturent pas toujours de forfait « désinfection ». Par exemple, le spécialiste du remplacement de pare-brise Carglass fait en ce moment sa publicité autour de ce thème et sur le nettoyage complet de l’intérieur du véhicule pour chaque intervention afin de protéger ses clients. L’enseigne Norauto applique quant à elle systématiquement un forfait « sécurité sanitaire Covid-19 », raisonnable, d’un montant de 2,95 € pour toutes les prestations. À noter que les centres proposent en ce moment une prestation spécifique « décontamination et traitement antibactérien » au prix de 49 €. En revanche, certaines concessions, comme c’est le cas chez Volkswagen à Pierrelaye (95), ne demandent aucune participation, même pour une simple révision. Il est donc judicieux de se renseigner avant pour éviter toute mauvaise surprise.

(1) La CFEA (Confédération française des experts en automobile), dans une circulaire du 14 avril, impose aux carrossiers de tout mettre en œuvre pour désinfecter les véhicules clients avant leur intervention d’expertise. Elle précise qu’il n’y aura « pas de déplacement terrain si le réparateur ne confirme pas préalablement avoir isolé et décontaminé le véhicule ».

(2) Le prénom a été changé.

Yves Martin

Casques de moto Nouvelle norme d’homologation

Pour être commercialisé en France, un casque de moto doit être homologué selon la norme en vigueur. Vieillissante, l’actuelle norme 22.05 va être remplacée par la 22.06, plus sévère, en juin 2020. Elle ne sera toutefois imposée aux fabricants qu’à partir de 2023.

La nouvelle norme d’homologation des casques de moto et scooter devrait être votée en juin. Elle imposera des tests plus sévères et les fabricants auront 3 ans, jusqu’en 2023, pour s’y conformer. Toutefois, certains d’entre eux ont pris les devants et seraient à même de proposer des casques répondant à cette nouvelle norme dès cet été.

Tous les casques vendus en France sont conformes à la norme d’homologation actuellement en vigueur (ECE 22.05), mais la protection qu’ils offrent n’est pas toujours optimale. Notre enquête sur le niveau de protection des casques a en effet démontré que les conditions de chocs réels ne correspondent pas vraiment à celles utilisées pour leur homologation. Vieille de 20 ans, la norme est enfin remise au goût du jour et imposera des critères plus sévères.

Si la méthode ne change pas (on laisse tomber le casque sur un support dur), elle intègre désormais des tests d’impacts sur différents angles et à différentes vitesses. Il est aussi prévu que les casques modulables, de plus en plus utilisés par les motards, soient testés avec la mentonnière fermée mais aussi ouverte. La norme 22.06 imposera également un contrôle de la résistance des matériaux face à l’abrasion et prendra en considération les dommages causés au cerveau par les rotations. Ainsi, des capteurs placés dans le casque mesureront cette rotation lors des impacts. Afin d’être homologuées 22.06, les visières devront résister à l’impact à haute vitesse de billes d’acier (elles sont projetées à une vitesse de 60 mètres par seconde, soit 216 km/h !). Les visières devront alors ne pas se briser, se fendre, se déformer ou se détacher du casque. Les visières solaires seront autorisées seulement si elles ne réduisent pas le champ de vision (en dessous de 105° en périphérique) et si elles n’empêchent pas l’ouverture de la visière principale. Les visières principales teintées ne seront autorisées que si elles laissent passer un minimum de 35 % de transparence (contre 50 % aujourd’hui). Elles recevront alors un marquage spécifique précisant qu’elles ne doivent être utilisées qu’en journée.

Pour répondre à ces nouvelles exigences, les casques risquent d’être plus gros, plus imposants, plus lourds (ce qui pourrait nuire au confort) et, certainement, plus chers. Il ne sera toutefois pas obligatoire de changer son casque pour un répondant à la nouvelle norme. En revanche, si votre casque commence à dater (s’il n’y a pas de date limite, des signes traduisent un casque vieillissant : mousse en mauvais état, impacts sur l’extérieur, sangle et système de fermeture usés…) il serait judicieux d’attendre un peu et d’opter pour un modèle homologué selon la nouvelle norme ECE 22.06 pour obtenir le meilleur niveau de protection.

Yves Martin

REOUVERTURE PROGRESSIVE DE LA PERMANENCE UFC QUE CHOISIR BEZIERS

Mesdames et Messieurs adhérents (e) et futurs adhérents (es),

L’équipe UFC Que Choisir Béziers vous informe de la réouverture des locaux de la permanence à partir du

MARDI 26 MAI 2020

uniquement sur rendez-vous et dans le respect des consignes sanitaires.

Vous pourrez obtenir un rendez-vous en contactant le secrétariat de l’association au 04 67 28 06 06, à partir du LUNDI 25 MAI, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, jusqu’au jeudi inclus de chaque semaine.

Le jour du rendez-vous, vous vous présenterez seul (e) devant la porte de la permanence.

Vous porterez un masque de protection et aurez pris le soin de vous munir d’un stylo.

Ensemble, protégeons-nous. Merci de votre compréhension.

Masques Un incontournable de notre nouvelle vie sociale

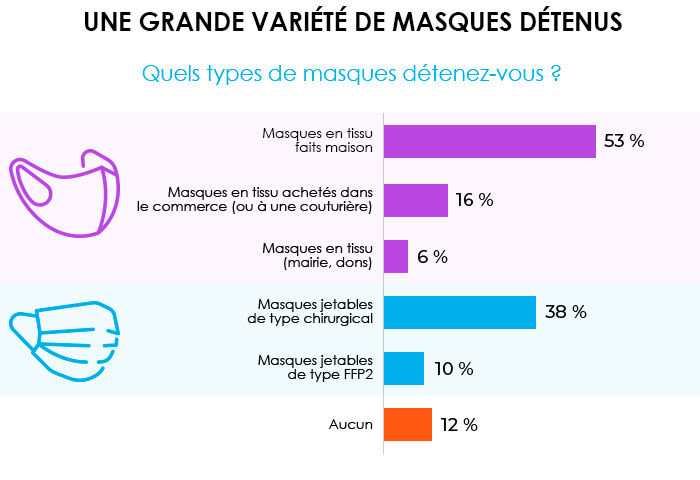

Quel genre de masques utilisez-vous ?

Nos répondants n’ont pas baissé les bras devant la pénurie de masques rencontrée dans les commerces. La semaine de notre enquête, 43 % n’avaient pas trouvé leur bonheur en magasin ou en pharmacie, qu’à cela ne tienne : le matériel de couture a été mis à profit pour confectionner des masques en tissu maison. 53 % détenaient des masques de ce type. Il faut dire que sous l’impulsion de l’Afnor, qui a rapidement publié patrons et recommandations de réalisation, les tutoriels ont fleuri sur Internet pour aider à se débrouiller avec les moyens du bord. En ajoutant les masques en tissu achetés dans le commerce ou fournis par une collectivité, les trois-quarts de notre panel se sont trouvés dotés de masques en tissu.

38 % ont déclaré disposer de masques jetables chirurgicaux, à savoir les masques recommandés en population pour limiter la propagation du coronavirus. Sachant qu’il est bien entendu possible d’avoir et d’utiliser masques en tissu et masques jetables ! Notons que 12 % des personnes confient ne pas s’être équipées de masques : par choix ou par impossibilité de s’en procurer ? Une prochaine enquête éclairera ce point.

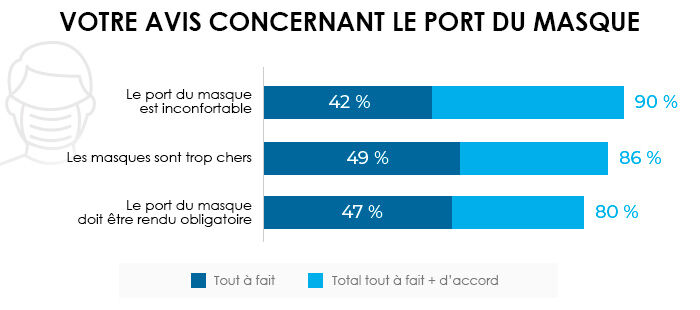

Le port du masque

Les foyers français ne sont pas coutumiers du masque. Jusqu’alors, même lors des épidémies hivernales de grippe, le port du masque n’était ni recommandé, ni pratiqué. Mais vous êtes désormais 80 % à juger qu’il doit être rendu obligatoire, même si vous êtes 90 % à le trouver inconfortable. Nous sommes en plein apprentissage ! Faut-il le porter même dans la rue, ou seulement en intérieur ? Vos réponses montrent toute la diversité des utilisations actuelles.

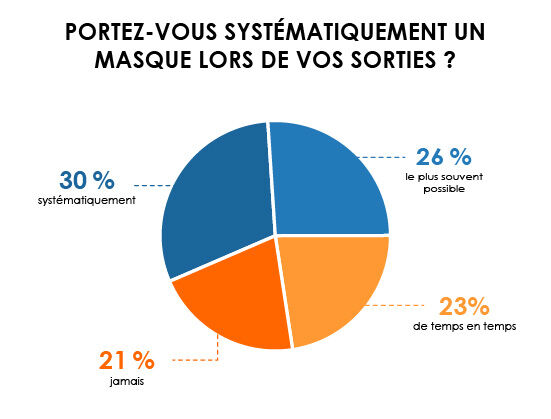

Si 30 % le mettent systématiquement et 26 % « le plus souvent possible » lors de leurs sorties, 23 % s’en contentent de temps en temps et 21 % n’ont pas changé leurs habitudes et n’en portent tout simplement jamais ! Deux éléments ressortent de notre étude : les plus jeunes, peu touchés par le virus, négligent plus souvent le masque et ne jugent pas toujours utile d’en porter pour protéger les autres ; les femmes sont plus nombreuses à l’utiliser que les hommes. Ces derniers meurent pourtant davantage du Covid-19, sans qu’on sache si c’est parce qu’ils y sont plus exposés, parce qu’ils y sont plus sensibles ou parce qu’ils présentent des maladies les rendant plus fragiles.

Le masque est utilisé en moyenne, chez nos répondants, 1 h 30 par semaine. Cela correspond grosso modo à la durée nécessaire pour faire les courses.

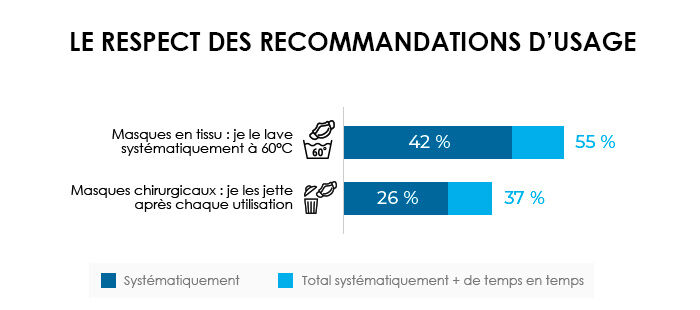

Le bon usage des masques

L’efficacité du masque dépend de ses capacités intrinsèques de filtration, mais pas seulement. Le comportement de la personne qui l’utilise a une part prépondérante. Nos répondants ont, dans leur grande majorité, compris qu’il fallait impérativement se laver les mains avant de le mettre, et après l’avoir enlevé. Ne pas le toucher en permanence, sous peine de le contaminer avec les mains, est également un impératif intégré. Pour l’entretien du masque, les pratiques sont plus nettement affranchies des recommandations officielles. Pour la version tissu, le lavage n’est systématique que pour 42 % des personnes interrogées. Certes, s’il a été peu porté, un masque peut être mis de côté quelques jours (dans un sac ou sur un crochet à l’air libre), et remis ensuite, le coronavirus ne survivant que peu de temps. Mais il faut tout de même veiller à ce qu’il soit propre, en dehors du coronavirus ! Le lavage systématique à 60 °C n’est pas non plus respecté. Il faut dire que lancer le lave-linge pour quelques masques est contraignant, sans compter que nul ne sait combien de temps un programme à 60 °C maintient réellement cette température pendant le cycle… Quelle que soit la méthode adoptée, l’idéal est de s’approcher le plus possible des standards : eau bien chaude, savon ou détergent, et action mécanique de frottement sont les trois piliers d’un nettoyage optimal. Le séchage doit être rapide, donc de préférence en sèche-linge ou au sèche-cheveux. Là encore, nos répondants zappent volontiers cette étape.

Quant aux masques jetables chirurgicaux, un quart seulement dit les jeter automatiquement. Au prix où ils sont vendus, les utiliser plusieurs fois est en effet tentant, surtout quand la durée d’utilisation est brève. Si une désinfection est possible en les mettant de côté quelques jours ou en les passant au four à 70 °C pendant 30 minutes, n’oubliez pas que d’autres bactéries ou moisissures peuvent souiller le masque et le rendre inutilisable. La réutilisation doit être limitée au maximum.

L’achat de masques

Trop coûteux, et encore difficiles d’accès : malgré leur utilité, les masques supposent un réel investissement de la part des consommateurs.

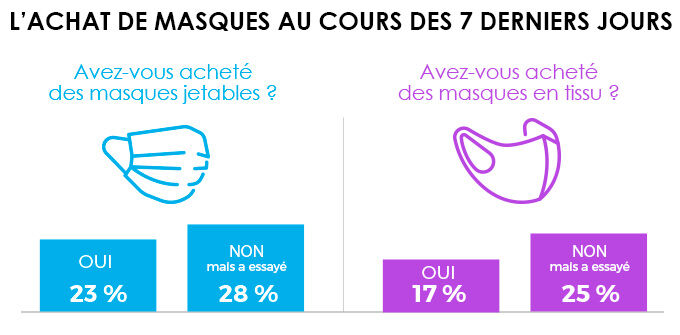

Même avec l’arrivée des masques chirurgicaux dans les grandes surfaces et les pharmacies, il n’est pas évident de s’en procurer, quel que soit le type : un quart de nos répondants a essayé d’acheter des masques en tissu ou jetables pendant la 1re semaine de mai, mais n’en a pas trouvé. La situation s’est depuis améliorée, mais il se peut que dans des agglomérations petites ou moyennes, de faible densité commerciale, l’accès aux masques soit encore difficile.

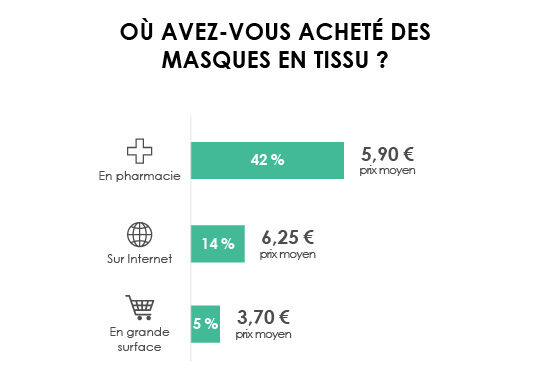

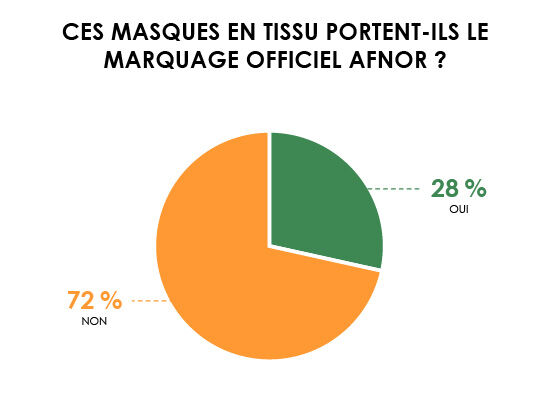

Pour les masques en tissu, l’achat s’est surtout fait en pharmacie, pour un prix moyen de 5,90 € pièce. Le coût est nettement moindre en grande surface, mais l’achat, plus rare. Notons que le marquage Afnor, garantissant un certain nombre de lavages, n’est présent que dans 28 % des cas. Le plus souvent, l’acheteur ne dispose d’aucune indication sur le nombre de réutilisations possibles.

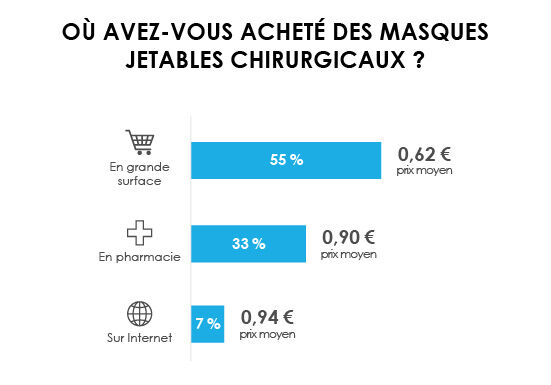

Les masques chirurgicaux ont plutôt été achetés en grande surface, pour un prix moyen à l’unité de 62 centimes d’euros. En pharmacie, le prix s’approche du maximum officiel. Près de 1 € le masque utilisable 4 h, mieux vaut ne pas en avoir besoin en permanence ! 86 % de nos répondants estiment à juste titre que les masques sont trop chers.

Anne-Sophie Stamane

Grégory Caret

Observatoire de la consommation

Purificateurs d’air Des résultats mitigés

Les tests de purificateurs d’air effectués en laboratoire par nos homologues allemands ont porté sur l’élimination de 3 types de polluants très différents :

- les pollens qui déclenchent tant d’allergies en cette saison ;

- le formaldéhyde, un gaz cancérogène par inhalation très représentatif des composés organiques volatils (COV), ces

nombreuses substances chimiques qui contaminent l’air intérieur de nos logements ;

- la fumée de cigarette.

À en croire les fabricants, les purificateurs d’air éliminent « 99,97 % des particules ultra-fines et des allergènes ». À l’épreuve des essais en laboratoire, il en va tout autrement.

Les résultats de laboratoire

Le pollen

Les purificateurs d’air sont plutôt efficaces sur le pollen. Ils l’éliminent en moyenne à 90 % dans une pièce de 16 m2. Le test a cependant porté sur de grandes quantités, à savoir 2 millions de particules de pollen par m3 d’air. Or en période d’allergies au bouleau ou de rhume des foins, il suffit de quelques particules pour qu’une personne sensibilisée réagisse. Seuls le Philips, le Soehnle et le Rowenta parviennent à un taux d’élimination des pollens de 95 %, le Dyson n’est qu’à 83 %.

Le formaldéhyde

Grâce à leur filtre à charbon actif, les appareils se vantent également d’éliminer le formaldéhyde. Or aucun n’y est parvenu. Le Soehnle est seulement à 45 % d’efficacité, et les autres encore moins, 11 % par exemple pour le De Longhi. Ils sont incapables d’éliminer la pollution chimique des logements.

La fumée de cigarette

Concernant la fumée de cigarette, tout dépend du volume de la pièce. Ramené à la superficie, le Dyson en élimine 90 % en 20 minutes, mais dans un espace réduit, sur seulement 7 m2. Les Philips, Soehnle et Rowenta font nettement mieux, sur 19 à 23 m2. Mais il s’agit là de performances à l’état neuf.

Le laboratoire leur a donc fait subir un test d’endurance sur la fumée de cigarette. La capacité des purificateurs d’air à l’absorber s’est alors effondrée, seul le Philips a bien supporté l’essai.

Cette chute spectaculaire des performances signifie qu’à l’usage, le changement de filtre doit être fréquent. Vu leur prix, à partir de 39 € mais jusqu’à 140 €, le purificateur d’air coûte une fortune !

Alors faut-il acheter un purificateur d’air ?

En cas de sensibilité exacerbée aux pollens, pourquoi pas. Le purificateur d’air peut être utile, à condition toutefois de changer régulièrement les filtres pour qu’il conserve son efficacité.

Pour la contamination chimique de nos logements, il est en revanche inutile. Mieux vaut aérer régulièrement et réduire les sources d’émission de polluants.

Gare en tout cas aux promesses des fabricants. Ils annoncent jusqu’à 106 m2 de surfaces traitées. En réalité c’est très inférieur, au mieux 23 m2.

Attention, plusieurs purificateurs d’air sont connectés, ils fonctionnent avec une appli. Ils communiquent des données autres que celles nécessaires au fonctionnement de l’appareil. Nos confrères ont noté qu’ils donnaient leur localisation, une information loin d’être indispensable et qui interroge sur la protection des données personnelles.

Le classement des purificateurs d’air

Nous avons ramené les résultats de nos confrères à la notation Que Choisir. Il n’y a pas de meilleur choix, les performances de ces purificateurs d’air étant insuffisantes.

Philips AC2889/10

Prix : 430 €

Changement des filtres : 80 €

Avec appli

Soehnle Airfresh Clean Connect 500

Prix : 300 €

Changement des filtres : 39 €

Avec appli

Rowenta Intense Pure Air Connect PU6080

Prix : 360 €

Changement des filtres : 100 €

Avec appli

Honeywell HPA710WE Premium

Prix : 350 €

Changement des filtres : 140 €

Pas d’appli

Dyson Pure Cool Link Tower

Prix : 599 €

Changement des filtres : 56 €

Avec appli

De Longhi AC 230

Prix : 349 €

Changement des filtres : 45 €

Pas d’appli

★★★ Très bon ★★ Bon ★ Moyen ■ Médiocre ■■ Mauvais

Lire aussi

Élisabeth Chesnais

Éric Bonneff

Tickets restaurant, chèques cadeaux… Nouvelles conditions de validité

Pour que les salariés puissent utiliser plus amplement leurs Tickets restaurant, le gouvernement devrait finalement augmenter leur plafond d’utilisation journalier. Une mesure destinée à apporter un coup de pouce aux restaurateurs… lorsqu’ils pourront rouvrir ! Du côté des autres bons, cartes ou chèques de paiement cofinancés par l’entreprise, la souplesse est également de mise.

Avec l’état d’urgence sanitaire dû au coronavirus, il n’est plus possible d’utiliser ses tickets repas ou ses Chèques déjeuner dans les restaurants ou les fast-foods, puisque ceux-ci font partie des commerces ou activités (musées, salles de cinéma, de concert…) dont la réouverture n’est pas encore autorisée. Seule solution : les écouler dans les supermarchés ou les commerces de proximité qui demeurent libres de les accepter ou non, dans la limite d’un plafond fixé jusque-là à 19 € par jour et par commerçant. Le gouvernement qui avait envisagé, dans un premier temps, de porter ce plafond à 95 € par semaine, vient finalement de se prononcer pour une autre mesure : augmenter le plafond journalier d’utilisation de 19 € à 38 €, histoire d’inciter les Français à se rendre à nouveau au restaurant… lorsque leur réouverture sera prononcée. Autre coup de pouce qui devrait, lui aussi, être officialisé dans les semaines qui viennent : les titres restaurant pourront, comme aujourd’hui, être utilisés les jours ouvrables, mais aussi le week-end et les jours fériés, et cela jusqu’à la fin de l’année. Pour mémoire, ces titres de paiement sont un droit et chaque salarié, y compris en télétravail, ne peut en être privé (leur attribution peut en revanche être suspendue par l’entreprise durant les périodes de chômage partiel).

Titres restaurant non utilisés : reports possibles en fin d’année

Tous émetteurs confondus (Sodexo pour le Pass restaurant, Edenred pour les Tickets restaurant, Up pour les Chèques déjeuner, Natixis Intertitres pour les Chèques Apetiz…), les titres restaurant, c’est-à-dire les chèques ou leur version dématérialisée sous forme de carte rechargeable, ont une durée de validité limitée qui va jusque fin décembre 2020 pour les titres émis en janvier de cette année. Ponctuellement, cette durée peut se prolonger d’un mois ou deux, soit jusque fin février 2021, mais pas plus. Passé cette échéance, un échange ou un report de millésime des titres non utilisés est en principe possible.

Chèques ou cartes cadeaux multi-enseignes : prolongations en vue

Du côté des chèques, bons ou cartes cadeaux (Kadéos, Tir Groupé, UpCadhoc, Wedoogift…) acceptés par de multiples points de vente physiques ou en ligne, la plupart des émetteurs indiquent avoir mobilisé leurs enseignes partenaires afin qu’elles les acceptent au-delà de leur date d’expiration initiale. Si tel n’est pas le cas, il faut alors se rapprocher de son CSE (comité social et économique qui a, entre autres, succédé au comité d’entreprise) pour que la validité de ces titres soit prorogée ou pour qu’ils soient échangés. Certains émetteurs travaillent en ce moment même à une solution plus simple : la possibilité de leur renvoyer les titres périmés directement, sans passer par le CSE de l’entreprise.

Chèques vacances : échange payant déjà prévu

Valables 2 ans, les Chèques vacances et Coupons sport (ou les e-Chèques vacances) sont un peu moins périssables que les autres, sous réserve de… pouvoir les utiliser cet été pour payer une prestation de transports, un hébergement en camping ou à l’hôtel ou encore un éventuel séjour à l’étranger. Des chèques émis en 2018 sont ainsi valables jusqu’au 31 décembre de cette année, mais pas au-delà. Non utilisés, et sous réserve que leur valeur totale soit d’au moins 30 €, il est possible de les échanger (mais non d’en prolonger la durée de validité) en ligne, sur une plateforme dédiée (1). Mais ce service a un coût : 10 €, déduits de la valeur des titres ou coupons remis en échange.

Tickets ou cartes ciné

Les cartes ou bons de cinéma prépayés, valables auprès des principaux exploitants cinématographiques (Pathé Gaumont, CGR, UGC…) devraient voir leur durée de validité automatiquement prolongée, sans démarche spécifique à effectuer. Pathé Gaumont a pour le moment prévu une prolongation de ses titres jusqu’au 30 septembre 2020, si leur date d’expiration se situait entre le 15 mars dernier et le 31 août prochain. UGC indique que la validité des places expirant entre le 31 mars et le 30 avril 2020 sera effectivement prorogée, mais sans indication de date précise.

Lire aussi

(1) https://porteurs.ancv.com/

Roselyne Poznansk

Vacances Où va-t-on pouvoir partir en vacances cet été ?

Après deux mois de confinement, de nombreux Français sont désireux de changer d’air et s’interrogent sur leurs possibilités de déplacement cet été. S’il semble acté que les voyages en France seront possibles, ce ne sera pas forcément le cas en Europe… et encore moins plus loin.

Les chiffres sont éloquents. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, 100 % des destinations mondiales ont encore des restrictions sur les voyages en place et 72 % ont même complètement fermé leurs frontières (dont 83 % des destinations européennes), selon les données collectées le 27 avril 2020. De son côté, l’Association internationale du transport aérien (Iata) n’entrevoit pas de retour à la normale dans le secteur avant 2023. Dans ce contexte d’épidémie de Covid-19, et alors que la France n’en est qu’à la première phase de son déconfinement, difficile pour les Français de choisir une destination où partir cet été.

Une chose est sûre (ou presque, l’épidémie étant imprévisible) : il sera possible de se déplacer en France cet été. Le Premier ministre Édouard Philippe l’a annoncé jeudi matin. « S’agissant des vacances, sous réserve de l’évolution de l’épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution, nous privilégions une hypothèse raisonnable : les Français pourront partir en vacances en France [métropole et outre-mer, ndlr] au mois de juillet et au mois d’août », a-t-il déclaré au moment de présenter le plan du gouvernement en faveur du secteur du tourisme. Il est donc d’ores et déjà possible de réserver ses hébergements, a-t-il ajouté. En effet, « les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte [que les voyageurs] soient intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances ».

Le Premier ministre n’a pas évoqué les séjours à l’étranger – pour l’instant interdits aux Français jusqu’au 15 juin. Sans doute parce qu’il s’agissait de présenter un plan de soutien au secteur du tourisme en France… mais aussi parce que la situation est encore floue sur les destinations qui rouvriront cet été.

Ce mercredi, la Commission européenne a présenté ses recommandations concernant la réouverture progressive des frontières intérieures de l’Union. Elle préconise ainsi la réouverture des frontières entre pays voisins présentant un même profil sanitaire (mesures mises en place pour prévenir l’épidémie, taux de contamination, etc.). C’est d’ailleurs ce qu’ont prévu les États baltes à partir du 15 mai : l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, où le virus ne circule plus, ont rouvert leurs frontières. L’Allemagne a décidé d’en faire de même avec le Luxembourg le 16 mai et prévoit une réouverture de ses frontières avec la France le 15 juin. Si cette réouverture se fait en ordre dispersé, c’est parce qu’il revient aux États d’ouvrir ou non leurs frontières : les recommandations de la Commission européenne ne sont que des suggestions.

Des décisions en juin

Il est donc encore impossible de connaître les destinations qui seront ouvertes aux touristes français cet été, ou à quelles conditions (dont la possibilité d’une quatorzaine obligatoire dans certains pays, ou d’un test à l’arrivée). « On saura début juin » s’il est possible de voyager en Europe, a prédit, lors d’une interview le 12 mai, Emmanuel Macron. « On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d’été. On restera au moins entre Européens, peut-être en fonction de l’évolution de l’épidémie faudra-t-il réduire un peu plus », a expliqué le chef de l’État. Le secrétaire d’État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a précisé le même jour que « les ministres du Tourisme européens ont convenu de travailler ensemble à la réouverture des frontières intérieures », afin de mettre en place « une restauration phasée et coordonnée des frontières ». « À mesure que les uns et les autres nous maîtrisons la circulation du virus, nous pourrons aller vers des restrictions davantage ciblées », a-t-il complété.

Concernant les voyages hors de l’Europe, là aussi, la situation dépendra de l’ouverture des frontières, qui se fera selon le bon vouloir des États. Les consommateurs devront aussi faire avec la baisse du nombre de vols et de destinations desservies : le trafic aérien mettra en effet de long mois avant de retrouver son niveau d’avant-crise.

Morgan Bourven