Arrêt du tabac Un réflexe utile avant une opération

Les fumeurs sont bien plus exposés que les autres à différentes complications après une intervention chirurgicale. En arrêtant de fumer 4 semaines avant l’opération, il est possible de limiter ce risque.

Plus de 11 millions de Français fument chaque jour. Mais avant une opération, il est recommandé de se passer de la cigarette. Suivre ce conseil a un intérêt bien réel. Dans un bulletin dédié, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en chiffre l’impact de manière précise (1). Le tabac augmente fortement le risque de complications post-opératoires. Par rapport à quelqu’un qui n’a jamais touché à la cigarette, le risque d’infections générales ou pulmonaires est deux fois plus élevé pour un fumeur. Celui de souffrir de complications neurologiques ou plus générales est augmenté de 70 %. On note aussi davantage de retards de cicatrisation et de complications au niveau du site opéré.

C’est bien l’action de la cigarette sur l’organisme des fumeurs qui est à blâmer. Le tabac nuit à la guérison des tissus. Il altère aussi le fonctionnement du système cardiovasculaire et des poumons. À l’inverse, le sevrage s’avère être une stratégie intéressante. Lorsqu’il est complet avant l’opération, la survenue de complications post-opératoires et d’infections de la zone opérée est diminuée de 60 %. Cette méthode évite également de reprendre la cigarette juste après la sortie de l’hôpital. Il arrive même que le sevrage soit plus durable.

Reste une interrogation : combien de temps avant l’intervention faut-il écraser sa dernière cigarette ? L’OMS conseille au moins 4 semaines et souligne qu’au-delà de cette période, « chaque semaine de plus sans tabac entraîne une réduction supplémentaire de 19 % de la morbidité post-opératoire ». Dans ces conditions, l’agence sanitaire déplore que si peu de chirurgiens et d’anesthésistes conseillent l’arrêt du tabac à leurs patients.

Audrey Vaugrente

Chargeback Obtenir le remboursement d’un achat par carte bancaire

Le chargeback, ou rétrofacturation, est une procédure censée permettre à un consommateur d’obtenir le remboursement d’un achat effectué par carte bancaire. Dans la pratique, elle n’est pas toujours évidente à mettre en œuvre et ses résultats sont assez aléatoires. Décryptage.

Le chargeback est une garantie mise en place par les éditeurs de cartes bancaires (Mastercard, Visa, American Express…) qui permet de revenir sur certains ordres de paiement et d’obtenir le remboursement d’achats réalisés par carte bancaire. Ce n’est pas un droit inscrit dans la loi. Il faut, pour prétendre en bénéficier, que cette option soit prévue dans le contrat conclu entre l’éditeur de la carte et votre banque.

Dans quels cas peut-on avoir recours au chargeback ?

Le chargeback peut être invoqué dans les cas suivants :

- découverte sur son compte bancaire d’une transaction non autorisée (suite au vol de la carte, par exemple) ;

- problème lors d’un achat (produit ou service non reçu, défectueux ou non conforme à la description, faillite du vendeur, etc.) ;

- souscription abusive à un service suite à un achat ;

- fraude ;

- erreur de traitement.

Le chargeback fonctionne quel que soit le lieu de l’achat (en magasin, sur Internet, en France ou à l’étranger…) et la nationalité de celui qui a reçu le paiement. Néanmoins, la transaction doit obligatoirement avoir été effectuée par carte bancaire.

Comment procéder ?

Dans le cas où les recours auprès du vendeur ou du prestataire de service n’ont pas abouti, tournez-vous vers votre banquier. Exposez-lui votre situation et demandez-lui si la société éditrice de votre carte bancaire prévoit un chargeback.

Si tel est le cas, demandez-lui de mettre en œuvre la procédure de remboursement. S’il refuse de jouer l’intermédiaire ou s’il ne connaît pas cette possibilité (ce qui est souvent le cas), vous pouvez contacter directement le service client de l’éditeur de la carte bancaire.

Si le contrat qui relie ce dernier à votre banque prévoit le chargeback pour votre cas, il devra la mettre en œuvre. Vous devrez alors respecter la procédure qui vous sera communiquée, et notamment fournir des pièces justificatives (preuve d’achat, échanges écrits avec le professionnel en cause…). Cette procédure est gratuite pour les porteurs de carte bancaire.

Attention, les délais de recours sont variables selon les cas et les éditeurs de cartes. Mieux vaut ne pas trop attendre pour réclamer.

Bon à savoir. Les sociétés attribuent à chaque cas de figure (non-livraison, fraude, etc.) un code appelé « reason code ». Indiquer ce code peut faciliter les démarches. La liste des reason codes est disponible (en anglais) sur le site de chaque éditeur de cartes.

Que faire si la procédure n’aboutit pas ?

Faute d’obligation légale, il n’existe pas de moyen de contraindre la banque ou l’éditeur de la carte à procéder au remboursement. Néanmoins, en cas d’obstruction de la banque, il est possible d’en saisir le médiateur. Dans le cas où le professionnel est établi dans un autre État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, il faut contacter le Centre européen des consommateurs.

Cyril Brosset

Magali Berthe

Démarchage abusif et arnaques Un service officiel pour les signaler

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lance Signal Conso, un site où tous les consommateurs victimes d’une arnaque, d’un démarchage agressif, d’un produit défectueux ou périmé, d’une publicité trompeuse, etc., peuvent signaler leur problème en citant le professionnel en cause. Une avancée majeure, mais qui n’a pas pour fonction de traiter les litiges.

Que Choisir conseille vivement de classer le site Signal Conso (1) parmi ses favoris. Tout le monde se fait avoir un jour ou l’autre, le faire savoir et désigner le coupable est utile. C’est d’autant plus facile que l’ergonomie du site est très intuitive : on choisit le secteur d’activité et on répond pas à pas aux questions en donnant le nom du magasin, du restaurant, du service ou de l’entreprise. Si la pratique ne se révèle pas illégale, Signal Conso vous l’indique, vous explique pourquoi et la démarche s’arrête là. Sinon, le professionnel est informé de votre démarche et peut vous répondre.

Mais comme le souligne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la page d’accueil, « un signalement ne constitue pas une saisine formelle de la DGCCRF au sens de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration. Notre plateforme ne propose pas de suivi personnalisé de votre dossier ». Autrement dit, vous signalez votre problème, mais les services de la Répression des fraudes ne le traitent pas. Pour cela, contacter un conseiller litiges d’une association locale de l’UFC-Que Choisir reste indispensable.

Que Choisir recommande néanmoins vivement d’utiliser ce service, en particulier pour y dénoncer les mauvaises pratiques de démarchage des fournisseurs d’énergie et toutes les entreprises sans scrupules qui se sont spécialisées dans les offres à 1 €, tant en isolation qu’en remplacement d’une chaudière fioul. Car dans ces domaines, c’est encore une déferlante de plaintes qui arrivent à Que Choisir. « Deux devis pour une pompe à chaleur en remplacement de ma vieille chaudière, 21 000 et 25 000 € ! Je confirme votre analyse, les installateurs s’en mettent plein les poches », pestait récemment Gilles.

Et malgré ses deux condamnations en 2019, Engie démarche toujours avec autant d’agressivité. « EDF m’a informé de la résiliation de mon contrat, j’ai remué ciel et terre pour comprendre pourquoi et fini par apprendre que j’étais chez Engie. Aussitôt j’appelle, j’insiste et on finit par me dire que j’ai signé le contrat de gaz et d’électricité à mon domicile, un jour où… je n’y étais pas », s’insurge Délia. La signature qui figure sur le contrat n’est d’ailleurs pas la sienne. Une mésaventure similaire vient d’arriver à Aimé, qui reçoit SMS et factures d’Engie alors qu’il n’est pas client, du moins le croit-il. Mais Engie lui envoie « son » contrat signé à Courbevoie, une ville où il n’a jamais mis les pieds, avec une signature qui, là encore, n’est pas la sienne.

Eni, condamné à son tour début 2020, persiste tout autant dans le démarchage agressif. « Un démarcheur est passé pour relever le compteur de gaz, et puis il m’a dit que Gaz de Bordeaux n’existait plus, qu’Eni le remplaçait. J’ai 84 ans et sur le coup, je l’ai cru. Il a établi le contrat, m’a fait signer et m’a demandé mon RIB », s’indigne Josette.

Alors, même si signaler toutes ces arnaques sur le site Signal Conso n’y met pas fin, la DGCCRF s’engage à surveiller et contrôler les entreprises souvent signalées. Plus il y a aura d’alertes sur les escrocs de la rénovation énergétique et sur les mauvaises pratiques des fournisseurs d’énergie, plus le marché a de chances de s’assainir, au moins a minima.

(1) https://signal.conso.gouv.fr/

Élisabeth Chesnais

Nutri-Score Kellogg’s et PepsiCo désormais pro-Nutri-Score

Ces multinationales américaines, initialement opposées au logo nutritionnel à cinq couleurs, ont annoncé leur conversion au Nutri-Score. L’affichage fera lentement son apparition sur les emballages de leurs marques dans les prochains mois.

PepsiCo l’a annoncé dans un communiqué, le 12 février : l’entreprise déploiera « progressivement » l’étiquetage nutritionnel Nutri-Score en France, sur les emballages de ses produits. Mais pas trop vite : l’objectif est de 350 références d’ici fin 2021 – dans 2 ans, donc. Ce sont les marques Alvalle (soupes et gaspachos), Lay’s (chips), Bénénuts (biscuits et mélanges apéritifs) et Quaker (céréales du petit-déjeuner) qui ouvriront le bal, à partir d’avril prochain. Devraient suivre ultérieurement les autres marques (Doritos…) et les boissons (Tropicana, Pepsi, Lipton, 7Up…).

Kellogg’s l’a devancé de peu, en annonçant le 22 janvier son intention d’apposer le logo sur « tous les emballages de ses céréales du petit-déjeuner et barres de céréales vendues en France sous les marques Kellogg’s et Vérival », entre 2020 et 2021.

Après Nestlé, Kellogg’s France et PepsiCo sont donc les deux autres entreprises du « Big 6 » (un groupe informel des six plus puissantes multinationales de l’agroalimentaire farouchement opposées au logo nutritionnel) à se convertir au Nutri-Score.

À quand Coca-Cola, Mondelez et Mars ?

L’UFC-Que Choisir salue cette décision, et lance un appel aux autres grands groupes agroalimentaires pour qu’ils fassent de même. Coca-Cola (outre la célèbre boisson éponyme, l’entreprise compte également Fanta, Spritz, Minute Maid, Powerade…), Mondelez (avec ses marques Suchard, Toblerone, Milka, Lu, Prince, Mikado, Tuc, Oreo…) et Mars (qui possède Snickers, M&M’s, Bounty, Twix…) ne se sont pas encore positionnés.

Ferrero résiste

Quant à Ferrero, il continue à s’opposer frontalement au Nutri-Score. Et il peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement italien (malgré le changement de gouvernement), qui a présenté une contre-proposition : le Nutrimeter, représenté par des batteries plus ou moins chargées. Au pays du Nutella, du jambon de Parme et de la mozzarella, le logo porté par le professeur Hercberg et son équipe de l’unité Eren de recherche en nutrition fait figure de chiffon rouge. Il a même donné lieu à une véritable campagne de désinformation, comme le relate le blog consacré au Nutri-Score (1).

Le Luxembourg est le 7e pays à adopter le Nutri-Score

Il n’y a pas que les entreprises qui se rallient au Nutri-Score ! Le Luxembourg vient d’annoncer, par la voix de sa ministre de la Protection des consommateurs, que le logo deviendra l’étiquetage nutritionnel officiel du Grand-Duché d’ici le printemps. Il rejoint la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse dans le club encore restreint des États ayant fait ce choix. Néanmoins, l’étiquetage – bien qu’officiel – reste facultatif du fait de la réglementation européenne. Le faire adopter comme étiquetage obligatoire dans l’Union européenne fait l’objet d’un intense lobbying depuis des années, face à des pays farouchement opposés, menés par l’Italie.

(1) https://nutriscore.blog/2019/12/16/non-a-linstrumentalisation-politique-du-nutri-score-en-italie-par-monsieur-matteo-salvini-1-non-au-deni-de-la-science-et-de-la-sante-publique/

Elsa Casalegno

Nouveau coronavirus À quoi servent vraiment les masques chirurgicaux ?

L’annonce d’une épidémie provoquée par un nouveau coronavirus venu de Chine a provoqué une ruée vers les masques chirurgicaux, en pharmacie et sur Internet. Influencés par des informations contradictoires, les acheteurs espèrent se protéger de l’infection. Ce n’est pourtant pas la mesure de prévention la plus efficace.

Les pharmacies des grandes villes disent avoir été dévalisées et les prix s’envolent sur les sites de e-commerce comme Amazon. Les masques chirurgicaux sont au cœur de toutes les attentions depuis l’annonce d’une épidémie causée par une nouvelle souche de coronavirus (nCOV) venue de Chine. Les acheteurs sont des personnes en bonne santé qui voyagent vers la Chine, ses pays voisins, ou simplement des inquiets restant en métropole. Mais ces masques sont-ils vraiment utiles ? La question mérite une réponse nuancée selon la situation.

Lorsqu’on ne présente pas de symptômes : inutile pour se protéger

Les différentes agences sanitaires présentent un front unanime. Le port d’un masque de protection est inutile, même chez les personnes à haut risque de complications. En effet, plusieurs essais cliniques ont été menés. Ils n’ont pas réussi à démontrer l’efficacité des masques chirurgicaux, portés par les professionnels de santé lors des soins ou des opérations. Les tests effectués avec les modèles plus sophistiqués (FFP), équipés d’un dispositif de filtration et couvrant le bas du visage, ont aussi échoué. De fait, les infections respiratoires ne se propagent pas uniquement par les gouttelettes de salive, mais aussi par les mains, ce qui rend ces masques insuffisants, face à un coronavirus comme face à une grippe saisonnière. Lorsque le lavage des mains est ajouté au masque, la prévention devient d’ailleurs efficace. Cela suggère qu’associer différentes mesures dites « barrière » est une meilleure méthode.

Lorsqu’on présente des symptômes : souvent utile pour protéger les autres

Le port du masque est recommandé par le ministère de la Santé aux personnes présentant des symptômes. Il est relativement efficace, comme l’a montré une étude originale. 37 personnes souffrant de la grippe ont toussé avec et sans masque chirurgical dans un appareil qui a mesuré la quantité de virus exhalé. Le port du masque a divisé par deux ou trois le nombre de copies repérées. Mais cela ne suffit pas. Les infections respiratoires, comme la grippe ou les coronavirus, se propagent de trois façons :

- par les gouttelettes de salive émises lors de la toux ou des éternuements ;

- par les aérosols viraux présents dans le souffle ;

- par les mains.

Les masques chirurgicaux ne couvrent pas l’intégralité du visage et laissent donc passer les aérosols.

En dehors de l’hôpital, le port occasionnel du masque risque de ne pas suffire à limiter efficacement la transmission, avertissent les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Par précaution, il doit être porté aussi souvent que possible, surtout en cas de contact avec des personnes fragiles (femmes enceintes, enfants, personnes malades ou âgées).

À l’hôpital, ils doivent être systématiquement portés tant que le patient malade n’est pas isolé. Cette mesure de précaution s’applique aussi en cas de visite au cabinet médical ou dans un autre établissement de santé.

Dans tous les cas, plusieurs mesures barrières doivent être associées, rappelle la collaboration Cochrane, à l’origine d’une revue sur le sujet. Parmi elles :

- se laver régulièrement les mains ;

- tousser dans son coude ;

- utiliser des mouchoirs à usage unique ;

- nettoyer régulièrement les surfaces souillées ;

- rester chez soi jusqu’à disparition des symptômes.

Comment bien mettre un masque chirurgical

- D’abord, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon en frottant pendant 30 secondes.

- Prenez le masque en positionnant le bord rigide vers le haut. Il se posera sur le nez. La face absorbante est blanche, elle s’appliquera sur la bouche. Si le masque dispose d’élastiques, passez-y vos mains.

- Posez le masque sur votre visage en incluant votre menton. Si le masque dispose d’élastiques, passez-les derrière vos oreilles. S’il dispose de lacets, nouez-les derrière votre nuque.

- Modelez la partie rigide pour l’adapter à la forme de votre nez. Une fois que cette tâche est finie, assurez-vous de l’étanchéité du masque au niveau du nez et du menton.

- Le masque doit être jeté dès qu’il est humide.

Source : ministère des Solidarités et de la Santé.

Lire aussi

Audrey Vaugrente

« Activité en dehors de Facebook » Comment fonctionne ce nouvel outil

Vous avez lu un article sur Lemonde.fr, acheté un article sur Amazon, consulté les programmes TV sur Molotov, mis une jupe en vente sur Vinted ? Facebook est au courant ! Ce n’est pas nouveau, mais désormais il ne s’en cache plus. Le réseau social vient en effet d’ajouter une rubrique aux paramètres de votre compte, qui permet d’accéder à la liste des entreprises qui lui ont transféré des informations sur vous. Ces informations, les entreprises les ont elles-mêmes récoltées suite à une visite sur leur site Internet ou leur application mobile. Elles sont de différents types : recherche d’un produit, ajout d’un article au panier, simple consultation d’une page, don à une association… Facebook en a besoin pour mieux vous connaître, afin d’afficher des publicités et des contenus ciblés. Le cœur de son business. De leur côté, les sites partenaires s’assurent ainsi une visibilité sur le plus grand réseau social au monde (35 millions d’utilisateurs en France).

Une liste longue comme le bras

La rubrique « Activité en dehors de Facebook » a le mérite d’ouvrir les yeux aux internautes qui, en quelques clics, découvrent – s’ils l’ignoraient – que leur activité quotidienne sur Internet laisse des traces. La liste des sites partenaires de Facebook est sans fin. Tous utilisent en fait des outils professionnels mis en place par le réseau social dans le cadre de son programme « Facebook Business » (la connexion à un site avec vos identifiants Facebook pour éviter de créer de nouveaux identifiants est l’un de ces outils). Pour chaque site, Facebook vous informe désormais du nombre d’interactions qu’il a reçues, mais n’en dit pas vraiment plus. Pour creuser, il faudra télécharger un fichier qui ne vous donnera guère plus que des données un peu abstraites (suite de chiffres identifiant l’information transmise, date, heure…). En revanche, vous pourrez effacer l’historique (ce qui n’empêchera pas Facebook de recevoir les informations de sites visités plus tard). Vous pourrez aussi, assez simplement, faire cesser ces transferts d’information ponctuellement (site par site) ou définitivement. Cette dernière solution est celle à choisir si vous êtes soucieux du respect de votre vie privée et préférez limiter l’exploitation commerciale de vos données.

Activité en dehors de Facebook, mode d’emploi

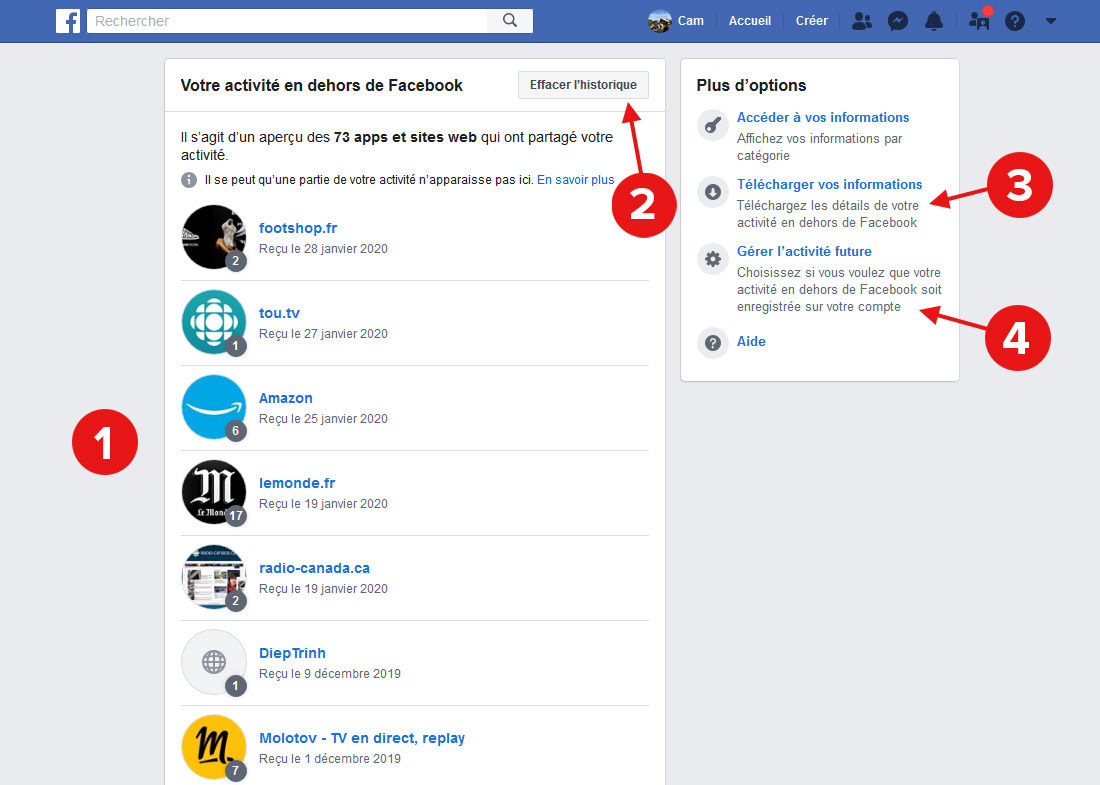

Depuis un ordinateur

- Cliquez sur la petite flèche en haut à droite de Facebook et sélectionnez « Paramètres ».

- Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Vos informations Facebook »

- Cliquez sur « Activité en dehors de Facebook »

- Dans la colonne de droite, vous pourrez supprimer l’historique et gérer les interactions de Facebook avec chacun des sites partenaires.

1. Liste des sites qui envoient des informations à Facebook.

2. Vous pouvez effacer l’historique (ce qui n’empêchera pas les interactions futures).

3. Vous obtiendrez le détail des interactions en téléchargeant un fichier, mais sa lecture est ardue.

4. Cliquez ici pour désactiver les interactions des sites avec Facebook.

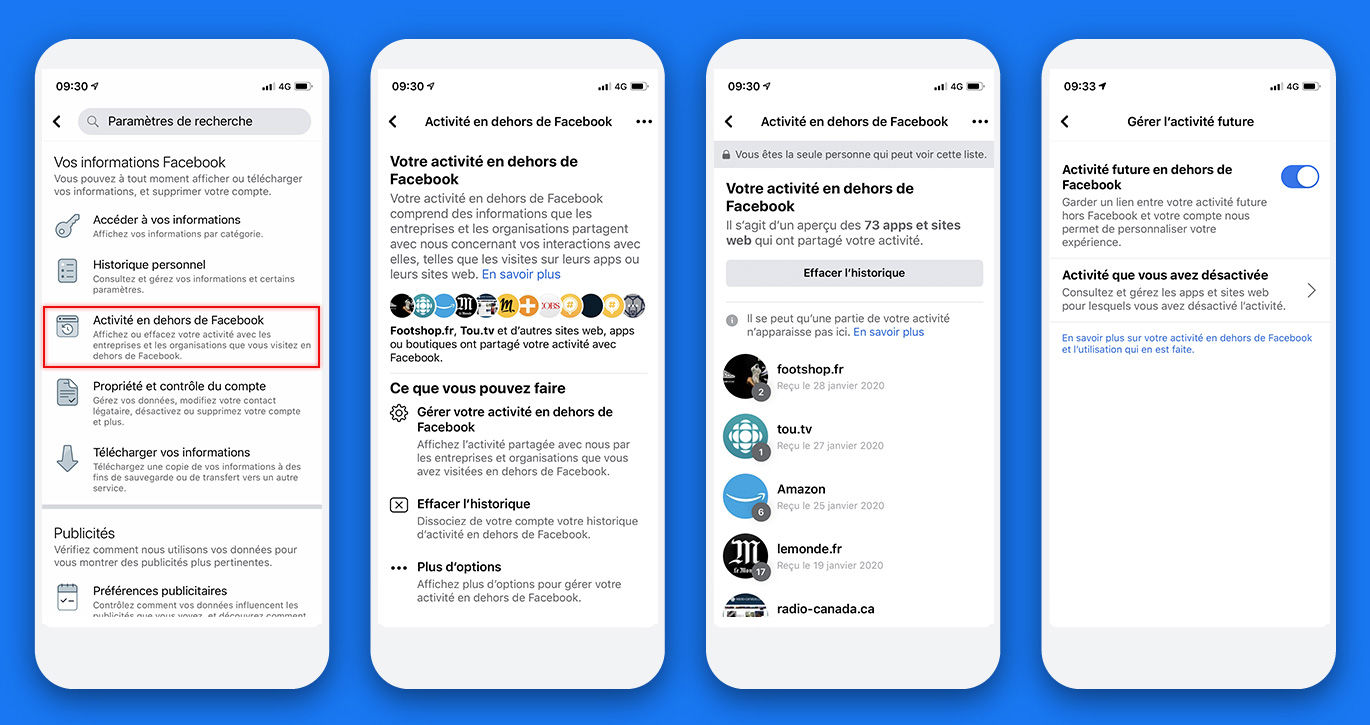

Depuis un smartphone Android ou un iPhone

- Déroulez le menu (3 traits horizontaux en haut à droite de l’application)

- Tout en bas, déroulez « Paramètres et vie privée »

- Cliquez sur « Paramètres »

- Dans le pavé « Vos informations Facebook », cliquez sur « Activité en dehors de Facebook ».

Lire aussi

Camille Gruh